In Zeiten schwankender Märkte und inflationsbedingtem Wertverfall klassischer Geldanlagen suchen immer mehr Anleger nach soliden Alternativen – und stoßen dabei schnell auf Immobilien als stabile Kapitalanlage. Doch der Immobilienkauf allein garantiert noch keinen Gewinn.

Eine der zentralen Fragen lautet: Zählt für eine gute Immobilienrendite eher die Höhe der Mieteinnahmen oder die Qualität des Objekts?

In diesem Beitrag zeigen wir, worauf es wirklich ankommt – und warum eine kurzfristig hohe Mietrendite nicht immer die beste Entscheidung für langfristigen Vermögensaufbau ist.

Was ist Immobilienrendite überhaupt?

Bevor wir tiefer einsteigen, sollten wir klären, worüber wir sprechen:

Bruttorendite = (Jahresnettokaltmiete / Kaufpreis) × 100

Ein schneller, aber vereinfachter Indikator.

Nettorendite = ([Jahresnettokaltmiete – laufende Kosten] / Gesamtkapitaleinsatz) × 100

Ein realistischeres Bild nach Abzug von Instandhaltung, Verwaltung, Rücklagen etc.

Cashflow = Einnahmen – Ausgaben pro Monat

Für viele Investoren entscheidend zur Deckung laufender Verpflichtungen.

Mieteinnahme im Fokus – der Reiz der hohen Bruttorendite

Bestandsobjekte mit überdurchschnittlich hohen Mieteinnahmen versprechen auf den ersten Blick eine attraktive Rendite. Vor allem in strukturschwachen Regionen oder bei Immobilien mit niedrigen Kaufpreisen kann die Bruttorendite leicht 7–10 % erreichen.

Doch hier ist Vorsicht geboten:

- Leerstandsrisiko: Ist die Nachfrage gering, bleiben Wohnungen trotz günstiger Mieten leer.

- Mieterstruktur: Sozial schwächere Mietergruppen oder häufige Wechsel können zu Zahlungsausfällen führen.

- Instandhaltungskosten: Bei Bestandsobjekten in einfachen Lagen ist der Sanierungsaufwand oft höher.

Qualität und Lage – stille Rendite durch Wertentwicklung

Auf der anderen Seite stehen hochwertige Neubauimmobilien in guten Lagen – sei es in begehrten Innenstadtvierteln, gefragten Randlagen großer Städte oder prosperierenden Metropolregionen.

Die Vorteile:

- Wertsteigerungspotenzial: Besonders in wachsenden Städten erhöht sich der Marktwert der Immobilie deutlich über die Jahre.

- Geringeres Mietausfallrisiko: Die Nachfrage nach Wohnraum bleibt hoch, die Mieterfluktuation gering.

- Bessere Bonität der Mieter: Langfristige Verträge mit zuverlässigen Mietern sorgen für planbare Einnahmen.

- Hohe Steuervorteile: Abschreibungen, Werbungskosten und Sonderabschreibungen ermöglichen eine spürbare steuerliche Entlastung.

Der Nachteil? Die Renditekennzahlen (z. B. Bruttorendite 2–3 %) wirken im ersten Moment „schwächer“. Doch gerade durch Wertsteigerung und Inflationsschutz kann die Gesamtrendite langfristig deutlich höher liegen.

Zusätzlich sprechen weitere Faktoren für die hohe Werthaltigkeit dieser Investitionen:

- Nachhaltige, zukunftssichere Gebäude- und Haustechnik: Moderne Immobilien setzen auf energieeffiziente Heizsysteme, intelligente Steuerungstechnik und eine nachhaltige Bauweise – das reduziert langfristig Betriebskosten und sichert die Wettbewerbsfähigkeit im Markt.

- Zukunftsfähige Lage und Infrastruktur: Investitionen in Standorte mit starker wirtschaftlicher Entwicklung, guter Verkehrsanbindung, wachsender Bevölkerung und hoher Lebensqualität bieten solide Perspektiven für Wertzuwachs. Dazu zählen beispielsweise urbane Quartiersentwicklung, Universitätsnähe oder technologiegetriebene Regionen.

- Zeitlose Ausstattung und Architektur: Wer auf klassisches Design, hochwertige Materialien und funktionale Grundrisse setzt, schafft bleibende Werte, die auch in Jahrzehnten noch gefragt sind – unabhängig von kurzfristigen Modetrends.

- Hohe Bauqualität: Eine solide Ausführung durch erfahrene Bauträger und Architekten sichert nicht nur die Langlebigkeit der Immobilie, sondern minimiert auch Instandhaltungsrisiken.

- Durchdachtes Wohnkonzept: Flexible Raumaufteilungen, effiziente Grundrisse, hochwertige Ausstattung und nachhaltige Nutzungskonzepte machen die Immobilie für unterschiedliche Zielgruppen – von Singles über Familien bis hin zu Senioren – attraktiv.

Diese qualitative Stärke zahlt sich besonders in wirtschaftlich unsicheren Zeiten aus. Denn Werte wie Nachhaltigkeit, Standortqualität und Baukompetenz werden zunehmend zur Währung sicherheitsorientierter Kapitalanlagen. Wer heute in Qualität investiert, profitiert morgen von langfristiger Stabilität und stiller Rendite durch kontinuierliche Wertentwicklung.

Mehr als Bruttorendite: IRR, Eigenkapitalrendite und CO₂-Umlage

Wer Immobilieninvestments fundiert bewerten will, sollte über klassische Kennzahlen hinausdenken. IRR, Eigenkapitalrendite und CO₂-Kostenverteilung sind drei entscheidende Faktoren, die bei der nachhaltigen Bewertung eine immer größere Rolle spielen.

IRR: Die ehrliche Gesamtrendite eines Immobilienprojekts

Die Internal Rate of Return (IRR) – auch interner Zinsfuß genannt – gibt an, mit welcher durchschnittlichen Jahresrendite ein Immobilienprojekt über die gesamte Haltedauer wirtschaftet. Sie berücksichtigt alle relevanten Zahlungsströme:

- Kaufpreis & Nebenkosten

- Finanzierungsaufwand (z. B. Zinsen, Tilgung)

- Mietüberschüsse

- Kosten für Instandhaltung und Bewirtschaftung

- Verkaufserlös

Dadurch entsteht ein realistisches Bild der jährlichen durchschnittlichen Rendite über die Haltedauer.

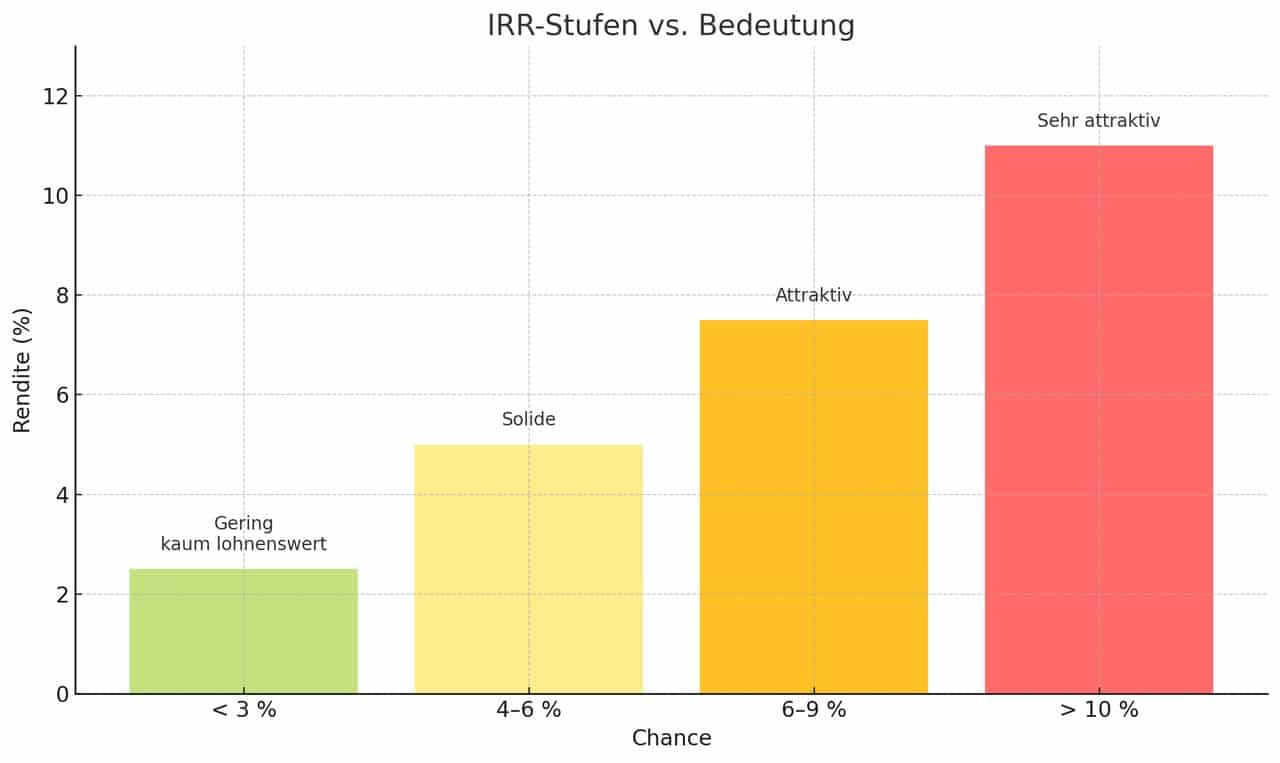

IRR-Bewertungstabelle:

| IRR-Wert | Bedeutung |

|---|---|

| unter 3 % | gering, kaum lohnenswert |

| 4–6 % | solide |

| 6–9 % | attraktiv |

| über 10 % | sehr attraktiv |

IRR vor Steuern vs. nach Steuern

IRR vor Steuern

- Zeigt die Bruttorendite des Projekts

- Ideal für den Vergleich verschiedener Investments, unabhängig vom Investor

- Keine Berücksichtigung individueller Steuerlasten

IRR nach Steuern

- Zeigt die effektive Nettorendite, die dem Investor tatsächlich bleibt

- Berücksichtigt Steuern auf Mieteinnahmen, Verkaufsgewinne usw.

- Aussagekräftiger für die persönliche Finanzplanung

Merksatz: „Die IRR vor Steuer zeigt die Schönheit des Projekts – die IRR nach Steuer zeigt, was wirklich in deiner Tasche landet.“

Eigenkapitalrendite: Wie effizient arbeitet mein Kapital?

Gerade bei größtenteils Fremdfinanzierung ist die Eigenkapitalrendite entscheidend. Sie zeigt, wie stark sich das selbst eingesetzte Kapital durch laufende Erträge verzinst:

Eigenkapitalrendite = (jährlicher Cashflow / eingesetztes Eigenkapital) × 100

Ein intelligenter Finanzierungshebel kann die Eigenkapitalrendite stark erhöhen. Aber: Steigt der Fremdkapitalanteil zu hoch, erhöht sich auch das Risiko erheblich.

CO₂-Umlage: Energiebilanz als Renditefaktor

Seit 2023 gilt das CO₂-Kostenaufteilungsgesetz, das die CO₂-Heizkosten zwischen Vermieter und Mieter neu verteilt. Ausschlaggebend ist die Energieeffizienz des Gebäudes.

Schlüsselregelungen:

- 10-Stufenmodell: Je schlechter die CO₂-Bilanz, desto mehr muss der Vermieter tragen.

- Bei unsanierten Gebäuden trägt der Vermieter bis zu 95 % der CO₂-Kosten.

- Bei energieeffizienten Objekten (<12 kg CO₂/m²) zahlt fast ausschließlich der Mieter.

Konsequenzen:

- Energieineffiziente Immobilien werden zur Renditefalle.

- Energetische Sanierung wird zum entscheidenden Wettbewerbsvorteil – sowohl im Betrieb als auch bei der Exit-Strategie.

- Nachhaltigkeit beeinflusst Mieterzufriedenheit, Nebenkostenhöhe und Wiederverkaufswert.

Qualität vs. Mieteinnahme – eine Frage der Strategie

Kurzfristig orientierte Anleger, die auf monatliche Überschüsse angewiesen sind, schauen oft auf den Cashflow. Für sie sind Projekte mit hoher Mietrendite attraktiver – sofern sie bereit sind, das Risiko zu tragen.

Langfristig orientierte Investoren, die ihr Kapital sichern und potenziell vermehren wollen, setzen eher auf Qualität und Wertentwicklung. Für sie stehen Lage, Substanz, Nachhaltigkeit und Mieterstruktur im Vordergrund – auch wenn die Anfangsrendite geringer erscheint.

Der „Sweet Spot“ – optimale Mischung finden

Die Realität liegt oft dazwischen: Die besten Investments kombinieren solide Mieteinnahmen mit einem gewissen Maß an Qualität und Entwicklungschancen.

Checkliste zur Bewertung:

- ✔ Ist die Lage langfristig attraktiv? (Demografie, Infrastruktur, Arbeitsmarkt)

- ✔ Gibt es noch Entwicklungspotential für diese Lage?

- ✔ Ist die Immobilie baulich hochwertig und wirtschaftlich effizient instand zu halten?

- ✔ Wie hoch ist die realistische Netto-Mietrendite?

- ✔ Wie hoch ist der erwartbare Wertzuwachs (nach Mikro- und Makrolage)?

- ✔ Gibt es staatliche Förderungen oder steuerliche Vorteile?

- ✔ Ist das Projekt zukunftsfähig, z. B. barrierefrei?

- ✔ Wie ist die Energieeffizienz und CO₂-Bilanz des Gebäudes?

Fazit: Nachhaltige Immobilienrendite braucht Weitblick

Die einfache Gleichung „hohe Miete = gute Rendite“ greift zu kurz. Nachhaltige Immobilienrendite entsteht aus dem Zusammenspiel von qualitativer Lage, solider Substanz, stabilen Mieterträgen, energetischer Effizienz und Wertentwicklung.

Kluge Anleger berücksichtigen neben der wirtschaftlichen Rentabilität auch soziodemografische Entwicklungen, städtische Planung, Finanzierungsstruktur, Zinsumfeld und regulatorische Faktoren wie die CO₂-Umlage. Wer Immobilien strategisch wählt und mit Weitblick kauft, wird langfristig durch stabile Einnahmen, hohe Wiederverkaufswerte und steuerliche Vorteile belohnt.